„Bis hierhin

und nicht weiter!?“

Grenzen in der Geschichte am Beispiel des

Zwangsarbeiterlagers auf der

Grube Duhamel in Ensdorf/Saar

Inhaltsverzeichnis:

-

Einleitung

-

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus und die

völkerrechtlichen Grundlagen für die Behandlung von Kriegsgefangenen

-

Verschwimmende Grenzen: Ensdorf und das Lager

-

Erlebte Grenze – Ein Zeitzeugeninterview über das

Zwangsarbeiterlager

-

Das weitere Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen

-

Zivile Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen in Ensdorf

-

Das weitere Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen

-

Fazit

-

Literaturverzeichnis

Einleitung

Grenzen prägen Menschen. Sie trennen nicht nur Länder, Kulturen und Ideologien, sondern definieren auch Macht,

Identität und Konflikte. Grenzen können Schutz bieten, aber auch Trennlinien schaffen. Doch wie definiert sich

eine Grenze? Ist sie eine feste, unveränderliche Linie oder eher ein dynamischer, immer wieder neu verhandelter

Raum? In der Geschichte haben Menschen Grenzen auf unterschiedlichste Weise interpretiert, überschritten und

verteidigt. In einer der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte haben die Nationalsozialisten Grenzen vor allem als

Mittel der Ausgrenzung verstanden. Grenzverschiebungen durch Eroberungen, Ausgrenzung durch Rassenideologie oder

die Grenzziehung durch Lagerzäune sind nur drei Beispiele für das systematische Abgrenzen im Nationalsozialismus.

Dennoch waren diese Grenzen nicht unüberwindbar. Durch Flucht oder Änderung der Unterbringung war es den

Ausgegrenzten möglich, Löcher in Grenzen zu finden.

Einem solchen Beispiel widmet sich diese Website. Im Zweiten Weltkrieg kam es, besonders gegen Ende, vermehrt zum

Einsatz von Kriegsgefangenen in der Industrie und Landwirtschaft. Der Bergbau im Saarland profitierte dabei von

Kriegsgefangenen aus Osteuropa. Auf der Grube Duhamel in Ensdorf an der Saar, wegen ihres französischen

Namenspatrons während der NS-Herrschaft in Saarschacht umbenannt, wurde sogar eigens ein Barackenlager errichtet,

um die Gefangenen auf dem Gelände unterzubringen. Die ersten Zwangsarbeitskräfte kamen aber bereits vor Errichtung

des Lagers nach Ensdorf, weshalb diese anfangs mitten im Ort untergebracht waren. Durch diesen Umstand, aber auch

durch den Kontakt der deutschen Bergleute mit ihren neuen Arbeitskollegen und gelegentlichen Fluchtversuchen kam

es zu ständigem Kontakt der Bevölkerung mit den Kriegsgefangenen.

Die Website will anhand verschiedenster Beispiele darstellen wie undurchlässig und verschwommen die Grenzen des

Zwangsarbeiterlagers in Ensdorf waren, wie die Bewohner damit umgingen und wie die Menschen in ihrer

Gefangenschaft behandelt wurden.

Verfasst von: Lukas Majka

Zwangsarbeit im

Nationalsozialismus und die völkerrechtlichen Grundlagen für die

Behandlung von

Kriegsgefangenen

Zwangsarbeit ist nicht immer gleich Zwangsarbeit. Während der NS-Herrschaft lässt sich Zwangsarbeit in sechs

Kategorien unterteilen. Der Begriff Zwangsarbeit beschreibt eine Tätigkeit, die unter der Androhung von physischen

oder psychischen Strafen ausgeführt werden muss. Im Nationalsozialismus verstand man darunter die Verschleppung

und Ausbeutung von über 13 Millionen Menschen, darunter KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene und zivile Arbeitskräfte.

Auch Jüdinnen und Juden sowie deutsche Häftlinge wurden zur Zwangsarbeit gezwungen.

„Zivilarbeiter“ war die Bezeichnung für Personen, die weder Kriegsgefangene noch KZ-Häftlinge waren. Sie wurden

von privaten Firmen, Behörden, Bauern oder Familien beschäftigt und unter Bewachung gestellt.

„Ostarbeiter“ waren Zivilarbeiter aus der Sowjetunion. Zunächst wurden sie freiwillig angeworben, später jedoch

gewaltsam verschleppt. Sie mussten ein Abzeichen mit der Aufschrift „Ost“ tragen und lebten in speziellen Lagern,

wo sie noch schlechter behandelt wurden als Zwangsarbeiter aus anderen Ländern.

Die Bezeichnung „Fremdarbeiter“ wurde oft für Zwangsarbeiter verwendet, sollte aber den unfreiwilligen Charakter

der Arbeit verschleiern. Diese Menschen durften ihren Arbeitsplatz nicht mehr verlassen. Als „fremdvölkische“

Zwangsarbeiter galten alle, die weder deutscher Abstammung waren noch zur sogenannten Volksgemeinschaft gehörten.

Dazu zählten oft, aber nicht ausschließlich, Personen ohne germanische Wurzeln.[1] Neben russischen Arbeitern oder

Kriegsgefangenen finden sich ebenso Franzosen, Italiener, Polen, Ukrainer, Belgier, Niederländer und Spanier, die

in Teilen als Zivilarbeiter und teils als Kriegsgefangene Zwangsarbeit verrichten mussten. Zur Definition von

Zwangsarbeit weiß der Medien- und Kulturhistoriker Prof. Fabian Lemmes bei einem Interviewtermin mit den Autoren

der Website auf der Saarbrücker Universität folgendes zu berichten:

Je nach Abstammung unterschieden sich die Lebensbedingungen. Die größten Unterschiede finden sich zwischen

westlichen Zwangsarbeitern und denen aus dem Osten. Dies hing mit dem nationalsozialistischen Weltbild zusammen.

Slawische Völker galten als minderwertige Lebensformen, die man zu Kriegsbeginn noch nicht einmal als

Kriegsgefangene einsetzen wollte: „Die sowjetischen Kriegsgefangenen des ersten Kriegshalbjahres

wurden Opfer des unter ideologischen Vorzeichen begonnenen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion, weil sie

ursprünglich als „unnütze Esser“ und „bolschewistische Mordbestien“ angesehen worden waren, an deren Überleben

kein Interesse bestand.“[2]

Da spätestens ab 1942 allerdings Arbeitskräfte in der Industrie gebraucht wurden, weil viele Männer im

Fronteinsatz oder bereits verstorben waren, kam man um den Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener nicht mehr umher.

Die Zwangsarbeiter im Saarbergbau wurden dabei in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Im Februar 1941 waren es

zunächst 1.500 Kriegsgefangene. Bis August 1944 stieg ihre Zahl im Saarland auf etwa 21.000. Im Januar 1942 kamen

erstmals russische Kriegsgefangene im Bergbau zum Einsatz.[3]

In der Grube Duhamel (Saarschacht) in Ensdorf wurden

zwischen 1942 und 1944 rund 450 sowjetische Kriegsgefangene eingesetzt.[4] Zur Rekrutierung ausländischer

Arbeitskräfte berichtet Prof. Lemmes:

Durch Literatur, Dokumentarfilme oder sogar durch Zeitzeugengespräche lassen sich vage die Umstände erschließen,

denen die Kriegsgefangenen ausgesetzt waren. Geradezu unmenschlich lesen sich Berichte von Überlebenden. Immer

wieder hört man von unzureichenden und mangelhaften Nahrungsrationen sowie von schweren physischen und psychischen

Misshandlungen.

Diese Art, mit Kriegsgefangenen umzugehen, ist als moralisch verwerflich anzusehen. Der im besten Fall vorgesehene

Umgang mit Kriegsgefangenen wird in der Haager Landkriegsordnung des IV. Haager Abkommens vom 18. Mai 1907

ausführlich beschrieben und unterscheidet sich stark von der tatsächlichen Behandlung der Ostarbeiter. So heißt es

in der Präambel:

„Solange, bis ein vollständigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden kann, halten es die hohen

vertragsschließenden Teile für zweckmäßig, festzusetzen, dass in den Fällen, die in den Bestimmungen der von

ihnen angenommenen Ordnung nicht einbegriffen sind, die Bevölkerung und die Kriegführenden unter dem Schutze und

der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, die sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern

feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen

Gewissens.“

[5]

Die festgelegten Regeln streben danach, das Leid des Krieges zu mindern. Sie betonen, dass insbesondere

Kriegsgefangene den Grundsätzen des Völkerrechts unterliegen. Dies betrifft nicht nur das Verhältnis zwischen den

Ostarbeitern und den Leitern der Arbeitslager, sondern auch das zwischen der deutschen Zivilbevölkerung und den

russischen Kriegsgefangenen.

Das zweite Kapitel der Landkriegsordnung geht detailliert auf die allgemeinen Vorschriften zum Umgang mit

Kriegsgefangenen ein. Es umfasst wesentliche Regelungen zur Gefangennahme, zu den Kriegsgefangenenlagern sowie zu

den Beziehungen der Gefangenen zur Außenwelt.

Darüber hinaus waren in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges eigene Verordnungen über den Umgang mit

Kriegsgefangenen erlassen worden. In der „Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen“ vom 11. Mai 1940 hieß

es:

„Sofern nicht ein Umgang mit Kriegsgefangenen durch die Ausübung einer Dienst- oder Berufspflicht oder durch

ein Arbeitsverhältnis der Kriegsgefangenen zwangsläufig bedingt ist, ist jedermann jeglicher Umgang mit

Kriegsgefangenen oder jede Beziehung zu ihnen untersagt.“

[6]

Demnach sollte jeglicher Kontakt zu den Ostarbeitern vermieden oder auf das Nötigste beschränkt werden. Jede Form

persönlichen Umgangs, wie Haus- und Tischgemeinschaften, die Mitnahme von Kriegsgefangenen in Gaststätten oder

Unterhaltungseinrichtungen sowie gemeinsame Kirchenbesuche oder andere religiöse Veranstaltungen, wurde streng

geahndet. Verstöße konnten mit Gefängnisstrafen oder – in schwerwiegenden Fällen – sogar mit der Überstellung in

ein Zuchthaus bestraft werden. Selbst ein einfacher Händedruck, eine freundliche Verabschiedung,

kameradschaftliches Duzen oder das Überlassen von Lebensmitteln konnten Ermittlungen der Gestapo nach sich ziehen.

Ein Sicherheitsdienst-Bericht aus dem Jahr 1943 warnte:

„Sehr häufig entwickeln sich aus zunächst ganz harmlos erscheinenden Freundlichkeiten sehr schnell

Liebesbeziehungen. […] Zahlreicher noch sind die Fälle, in denen deutsche Frauen ihren Kriegsgefangenen

Zivilkleidung, Geld, Nahrungsmittel und Kartenmaterial besorgt haben, um ihnen zur Flucht zu verhelfen.“

[7]

Verfasst von: Viviana Di Liberto, Laura Elea Hallbauer, Sophie Seelbach

Interview mit Prof. Fabian Lemmes durchgeführt und vorbereitet von: Julia Derr, Laura

Elea Hallbauer, Milo Weirich

Verschwimmende

Grenzen: Ensdorf und das Lager

Mitte 1942 wurden die Gefangenen auf das Grubengelände verlegt und in einem Barackenlager untergebracht, wo

sie

fortan lebten. Nun gab es auch eine physische Grenze für die Gefangen. Nicht nur um diese besser überwachen zu

könne, sondern auch um die Bevölkerung von den Gefangenen fernzuhalten. Über das Lager selbst existieren kaum

noch

Unterlagen und keine Fotos mehr. Einige Dokumente wurden bei einem alliierten Fliegerangriff zerstört, die

meisten

allerdings bei Vorrücken der Alliierten von der Wehrmacht bzw. der Gestapo vernichtet. Nur wenige Namen und

Schicksale von Kriegsgefangenen sind uns heute bekannt.

Im Frühjahr 1942 wurden die ersten russischen Kriegsgefangenen zum Einsatz auf der Grube nach Ensdorf

gebracht.

Da noch kein Lager existierte, waren die Gefangenen mitten im Ort in einem Gasthaus mit Namen „Faust-Hiry“

untergebracht. Dort schliefen sie im Festsaal. Wer die Gefangenen waren und warum sie im Ort waren, war kein

Geheimnis in der Bevölkerung. Viele Ensdorfer waren selbst Bergleute und mussten mit den sowjetischen

Kriegsgefangenen unter Tage fahren oder diese in ihrer neuen Tätigkeit anlernen. Darüber hinaus wurden die

Kriegsgefangenen für andere Arbeiten (wie den Ausbau des Westwalls) im Ort eingesetzt. Wie mit Gefangenen von

Seiten

der Aufseher und der Gestapo umgangen wurde, konnte jeder im Ort sehen. Sie mussten vor dem Gasthaus und vor

den

Einwohnern Ensdorfs zum Gefangenenappell antreten und wurden bei Mängeln auch in der Öffentlichkeit bestraft,

beispielsweise durch Schläge.[8] Auch wenn in dieser

Anfangszeit

keine wirkliche physische Grenze bestand, kam es durch

das eben beschriebene Vorgehen doch zu einer klaren Abgrenzung zwischen Kriegsgefangenen und Bevölkerung.

Prof.

Fabian Lemmes berichtet über Lebensumstände sowie dem Verhältnis zwischen Bevölkerung und Zwangsarbeitern

Gasthaus Faust-Hiry

Quelle: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

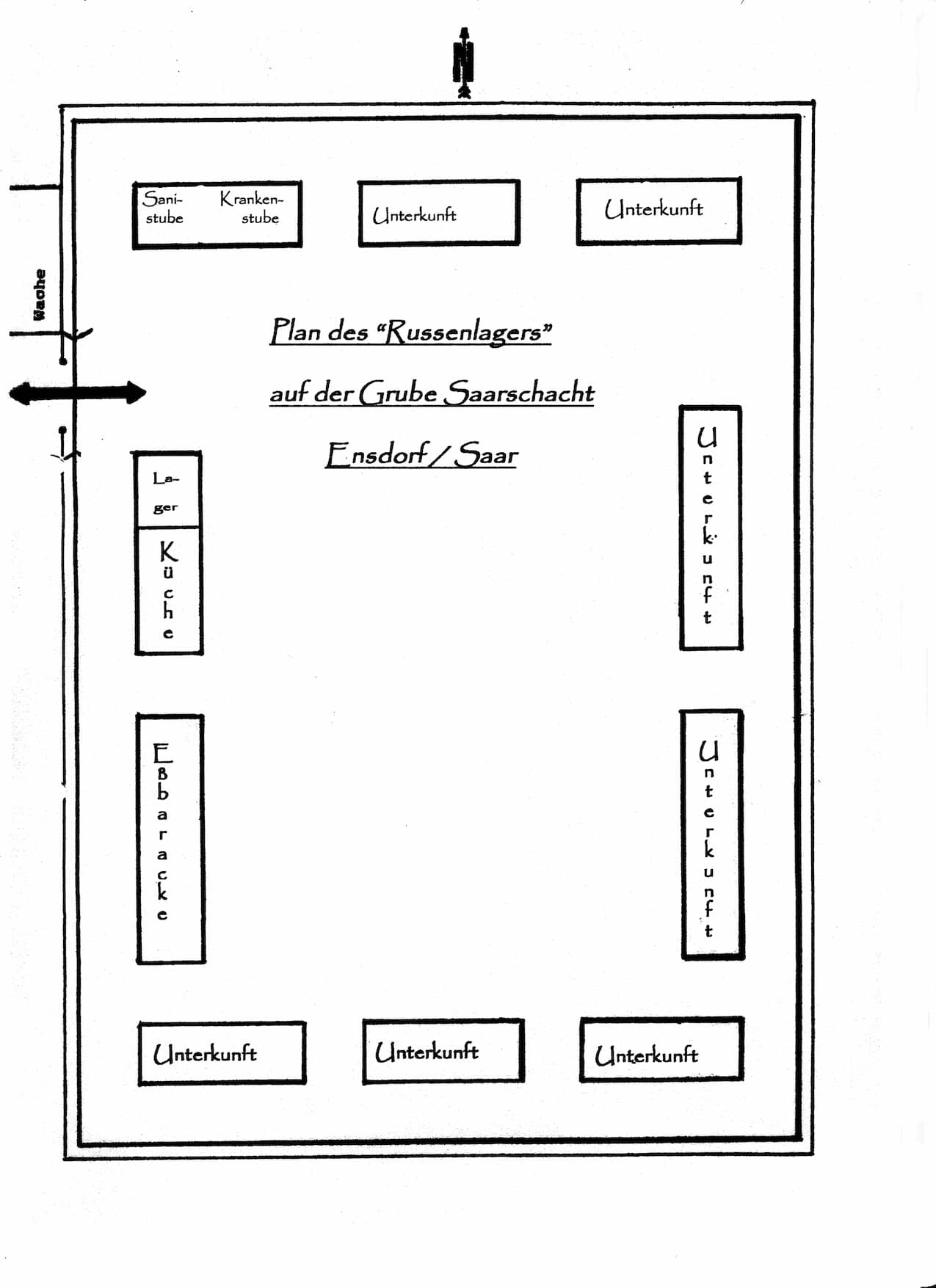

Lagerplan des Russenlagers auf der Grube Saarschacht

Quelle: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

Der auf dieser Seite abgebildete Lagerplan, der sich im Ortsarchiv der Gemeinde Ensdorf befindet, basiert auf

der

Erinnerung eines uns unbekannten Zeitzeugen, der vom ehemaligen Heimatforscher Heinrich Meuren interviewt

wurde.

Dabei sind die Baracken in einem großen Rechteck angeordnet mit einem Appellplatz in der Mitte. Im Westen

befand

sich die Lagerküche und eine Essbaracke. Zusätzlich gab es im Nordwesten noch eine Sanitäter- und

Krankenstube.

Die Kriegsgefangenen selbst mussten sowohl über- als auch unter Tage arbeiten. Viele von ihnen hatten kaum

Erfahrung im Bergbau und mussten sich alle notwendigen Fähigkeiten erst aneignen. Wie bereits erwähnt wurden

sie

dabei von Bergleuten angelernt. Der Bericht eines ehemaligen Bergmans, August Schlichter, "Behandlung

russischer

Kriegsgefangener im Einsatz bei der Grube Kreuzwald“ gibt Auskunft über das Anlernen von Kriegsgefangenen:

„Diese Leute wurden zuerst im Tagesbetrieb beschäftigt. Ein großer Prozentsatz derselben kam, bevor er in

die

Grube verlegt wurde, vorerst in den vorhandenen Lehrstollen, wo sie in einem kurzen Lehrgang in

bergmännischen

Arbeiten, sowie in der Handhabung des bergmännischen Gezähes [Werkzeuge zur Erzgewinnung] angelernt wurden.

Die

erste Beschäftigung im Untertagebetrieb erfolgte, je nach Anstelligkeit, in der Förderung, am Nachreißen

[Grubenbau Erweitern], am Streckenreinigen und an Transportarbeiten. Auf diese Art sollten die Männer

vorerst

mit dem Grubenbetrieb vertraut gemacht werden, bevor ihr Einsatz in den Streben erfolgte. Diese Art der

Einführung in den Bergbau war von der Verwaltung angeordnet und wurde auch ausgeführt. In den Streben

erfolgte

eine neue Anlernung, die sich über mehrere Monate erstreckte. Der russ. Kgf. wurde einem fähigen und

gewissenhaften Bergmann anvertraut, der ihn ausbilden mußte. […]“

[9]

Die Gefangenen mussten nicht nur Schwerstarbeit auf der Grube leisten, sondern wurden wegen ihres nach

NS-Ideologie minderwertigen Lebens auch in Punkto Verpflegung schlechter gestellt. Dokumente im saarländischen

Landearchiv geben Auskunft über die Verpflegungssituation der Zwangsarbeiter. Dort ist zu lesen, dass selbst

Schwerstarbeiter nicht über die vollen Verpflegungssätze wie ihre deutschen Kollegen verfügen dürfen. Um

genauer

zu

sein, standen den Gefangenen nur zwei Drittel dessen zu, was den Deutschen zustand. Genauere Zahlen liefert

eine

Tabelle, die sich so im Archiv vorfinden lässt und der besseren Lesbarkeit wegen hier neu abgetippt

wurde:[10]

| Lebensmittel |

für 28 Tage |

für 7 Tage |

| Brot

| 9 kg |

2,25 kg |

Fleisch u.

Fleischwaren [...]

| 800 g |

200 g |

| Fett

| 520 g |

130 g |

| Magerkäse

| 125 g |

31,25 g |

| Quark

| 125 g |

31,25 g |

| Zucker

| 900 g |

225 g |

| Marmelade

| 700 g |

175 g |

Hier findet sich wieder eine ideologische Grenzziehung. Nur aufgrund des Rassenwahns der Nationalsozialisten

bekamen die sowjetischen Kriegsgefangenen weniger Rationen als ihre deutschen Arbeitskollegen. Erstere waren

deshalb oft unterversorgt und versuchten bei jeder Gelegenheit an Nahrung zu gelangen. Wie eine solche

Nahrungsbeschaffung ausgesehen hat, schildert sowohl ein Zeitzeuge im Interview weiter unten als auch der damalige

Volksschüler Walter Both aus seiner Erinnerung heraus:

„Wir blieben stehen und schauten den Gefangenen eine Zeitlang zu. Einer oder zwei kamen auf uns zu und boten

uns Spielzeug, das sie selbst angefertigt hatten, zum Tausch an, selbstverständlich gegen etwas Eßbares. In den

darauffolgenden Tagen brachten wir Brote mit, die unsere Eltern reichlich belegt hatten. Langsam und zögerlich

gingen wir an dem Graben [Anmerkung: es handelte sich um Ausschachtungsarbeiten außerhalb des Lagers] vorbei und

legten die eingepackten Brote auf den Boden. Die Gefangenen hatten schon auf uns gewartet. Kaum hatten wir die

Brote hingelegt, als auch schon die Russen blitzschnell Sand auf die Brote schippten, so daß von den Broten

nichts mehr zu sehen war. Die Aufseher hatten von dieser ganzen Aktion nichts mitgekriegt.“[11]

Aktionen, bei denen die Bevölkerung die Gefangenen mit Essen versorgte, gab es wohl hin und wieder. Aber in

gleichem Maße finden sich Berichte in denen die Gefangene wegen ihrer „minderen Herkunft“ drangsaliert wurden. In

der Zeitschrift „Geschichte Ensdorf/Saar“ findet sich dazu folgender Passus:

„Viele der Ensdorfer Bergleute, denen Russen zugeteilt waren, brachten diesen wider alle Vorschrift belegte

Brote mit, die dann während der Schicht von den Russen mit Heißhunger verzehrt wurden. Auch Nachbarn der

Bergleute, als sie von den hungernden Russen erfahren hatten, machten Brote für die Gefangenen und gaben sie den

Bergleuten mit. Oft kam es zu einem Tauschhandel: Die Gefangenen revanchierten sich mit selbstgebastelten

„Kunstwerken“, z. B. ein Segelschiff in einer Flasche, auf einer Holzplatte pickende Hühnchen oder ähnliches.

Andererseits gab es aber auch auf dem Ensdorfer Saarschacht Personen, die die ihnen zugewiesenen Russen

schikanierten und drangsalierten, die gegenüber den russischen „Arbeitssklaven“ durch ihr Verhalten, durch ihre

Anweisungen und ihre Strafaktionen den eingeimpften „Herrenstandpunkt“ auslebten. Ein Zeitzeuge, der anonym

bleiben wollte, berichtete, dass es Leute gegeben habe, „die mit den Russen nicht zimperlich umgegangen seien

und dass zu dieser Form des „Umganges“ auch Schläge mit Gegenständen, die gerade zur Hand waren, gehörten.“

Namen wurden nicht genannt.“

[8]

Dass die schlechte Versorgungslage zwangsläufig zu einer abnehmenden Leistungsfähigkeit führen musste, entzog sich

auch dem NS-Staat nicht. So finden sich im saarländischen Landesarchiv Quellen, die vom Anheben der Rationen im

Zuge abnehmender Arbeitsleistung berichten. Gleichzeitig wurden auf Grundlage der Rassenideologie immer wieder

Versuche vorgenommen deutsche und sowjetische Arbeiter zu vergleichen. In der gleichen Quelle heißt es: „Leistung

der Ostarbeiter bewegt sich z.Zt. um 60-70% der eines deutschen Arbeiters, die der Kriegsgefangenen sowie der

Ostarbeiterinnen um 50%“.[12] Prof. Lemmes setzte die

Situation der Arbeiter in einen breiteren Kontext:

Im Interview mit Prof. Lemmes kam ebenso das Zusammenleben zwischen Bevölkerung und Gefangenen im Hinblick auf

gegenseitige Hilfe oder Bestrafungen ebenso zur Sprache. Wichtig ist hier festzuhalten, dass es im Nachhinein

immer wieder Verklärungen gab, wie sehr die Bevölkerung den Gefangenen geholfen habe.

Es findet sich in den wenigen Berichten, die im Ortsarchiv noch zur Verfügung stehen, dennoch ein Beispiel

darüber, in welche Probleme man geraten konnte, wenn man eine zu große Nähe zu den sowjetischen Kriegsgefangenen

pflegte. Hier konnte eine Grenzüberschreitung plötzlich für die eigene Bevölkerung gefährlich werden. Wie die oben

erwähnte „Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen“ aufzeigt, gab es Grenzen nicht nur um die Gefangenen

wegzusperren, sondern genauso um die Bevölkerung von „illegalen Versuchungen“ fernzuhalten. Im Polizeibericht des

Ortspolizisten Becker heißt es:

„Am 24.4.44 gegen 12 Uhr geriet der Anzeiger Schröder mit Motsch in Streitigkeiten. Hierbei hat Schröder dem

Motsch vorgeworfen: ‚Du ziehst die Gefangenen – unsere Feinde – an indem du sie fütterst.’ Schröder erklärte

mir, die Gefangenen werfen dem Motsch große Stücke Kohle und Holz von der Bergenhalde hinunter und als

Entgeltung gibt er ihnen Lebensmittel und zwar schon seit einigen Wochen. Die Gefangenen verkehren bei ihm im

Hause.“

[…]

„Am 4.5.44. gegen 11 Uhr habe ich in der Wohnung des Motsch eine Durchsuchung vorgenommen, weil zu vermuten war,

daß er Geschenkartikel von den Gefangenen im Hause hatte. Bei der Durchsuchung waren anwesend der

Gend.wachtmeister, der Verdächtigte und seine Frau. Der Beschuldigte hat freiwillig alles zur Verfügung

gestellt. Geschenkartikel von Gefangenen wurden nicht gefunden. Geraffte Stückkohlen von der Bergenhalde hatte

Motsch mehrere Zentner. Angeblich hat er dieselben mit seiner Frau gerafft. Er bestreitet, daß er diese

Stückkohlen von den Gefangenen hat. Auch hat ihm angeblich beim Raffen oder Beibringen der Kohlen kein

Gefangener geholfen. Die gerafften Kohlen habe ich nicht beschlagnahmt. Da Motsch in seiner Vernehmung angegeben

hat, er benötige dringend Schuhwerk, habe ich seinen Schuhbestand angesehen. Er besitzt zwei Paar allerdings

ganz alte Arbeitsschuhe und drei Paar neuwertige Herrenschuhe, sodaß er also wirklich keinen Bedarf an Schuhen

hat.

Anschließend habe ich bei dem Alois Schröder gegen 11 ½ Uhr ebenfalls eine Durchsuchung nach Geschenkartikel von

Gefangenen durchgeführt. Einspruch gegen die Durchsuchungen wurde von keiner Seite erhoben. Gefunden wurden drei

Paar Gummisandalen, die von den Russen geliefert waren. Weil es sich um Schuhzeug handelt, das oft im Sommer von

Kindern getragen wird, habe ich von einer Beschlagnahme vorläufig Abstand genommen. Viele Bergmannskinder tragen

diese Gummisandalen. Es ist auch offenes Geheimnis, daß die Bergleute, bei denen Gefangene arbeiten, denselben,

wenn sie gut arbeiten, Brot oder Eßwaren mit zur Schicht nehmen. Bei den Gefangenen, die in der Umgebung der

Bergenhalde stehlend herumstreichen, handelt es sich um solche, die über Tage beschäftigt sind und sich heimlich

von der Arbeitsstelle schleichen. Hier fehlt es also an der nötigen Bewachung. Es ist das ein Übelstand, der

unbedingt beseitigt werden muß. Die Anwohner in der Nähe der Bergenhalde sperren aus diesem Grund bei

Fliegeralarm ihre Häuser auch ab.

Motsch hat wirklich verbotenen Verkehr mit Gefangenen gepflegt und sich die Russen angezogen. Er selbst und

seine Frau geben zu, daß mehrmals ein Russe bei ihnen war zwecks Tauschhandel. Auch die Zeugen bekunden dies.

Motsch und seine Frau sind alte Status – Quo Anhänger; dies ist genügend bekannt. Erst 1942 habe ich Motsch

eingehend belehrt und verwarnt, weil in seinem Hause gelegentlich ein französischer Zivilarbeiter geschlafen

hat, der eine in der Nähe wohnende Französin poussierte. Gerade Motsch hat es notwendig, sich von Gefangenen

fernzuhalten wegen seiner früheren schlechten deutschen Haltung. Eine Bestrafung ist unbedingt

notwendig.“[13]

Verfasst von: Sophie Seelbach, Milo Weirich

Erlebte Grenze – Ein

Zeitzeugeninterview über das

Zwangsarbeiterlager

Im Zuge der Recherchen über dieses Thema, war es uns möglich ein Zeitzeugeninterview mit zwei Ensdorfern

(Herrn Franz Kien und Frau Christel Becker) zu führen, die als Kinder verschiedene Aktionen rund um das Lager

mitbekommen haben. Beide betonen, das Erzählte aus ihrer kindlichen Erinnerungen heraus zu berichten. Damit

ist nicht gemeint, dass die beiden die Unwahrheit sagen, aber es liegt ein zeitlich großer Abstand zwischen

Erlebtem und Erzähltem. Ebenso kann das Gesagte nicht anhand von Quellen überprüft und belegt werden.

Dennoch ist das Interview ein beeindruckendes Stück Zeitgeschichte, was untermauert, dass die Grenzen des

Lagers in Ensdorf bei weitem nicht so starr sind, wie man das von einem Lager erwarten würde. Der Kontakt zur

Bevölkerung war gegeben. Jeder im Ort konnte wissen, wer dort inhaftiert war und was mit diesen Leuten

geschieht, wenn sie nicht gehorchten.

Interview vorbereitet und durchgeführt von: Julia Derr, Laura Elea

Hallbauer,

Jacob Hildebrandt

Videobearbeitung: Nico Gläser

Westliche

Kriegsgefangene in Ensdorf

Neben sowjetischen Kriegsgefangenen befanden während des 2. Weltkrieges ebenso Kriegsgefangene aus West- und

Mitteleuropa in Ensdorf. Vor dem Hintergrund des Themas der Grenze spielen diese Gefangenen eine nicht

unwesentliche Rolle. Während nach NS-Ideologie die slawischen Völker eingesperrt gehörten und wie beschrieben

auch

wurden, behandelte man Kriegsgefangene aus Frankreich oder Italien wesentlich zuvorkommender. Zwar waren auch

sie

in Lagern untergebracht, aber diese wurden weniger streng bewacht und ein Teil der Wege zu den Arbeitsplätzen

in

den umliegenden Orten durften die Gefangenen allein bewältigen. Der bereits verstorbene Heimatforscher

Heinrich

Meuren erinnert sich daran wie folgt:

„Ein Lagerplatz mit ca. 600 Mann befand sich von August bis Oktober 1940 auf dem Parkgelände hinter dem

Ensdorfer Rathaus. Teil der Gefangen wurde ins Reich abtransportiert, ein Teil blieb hier und hat die

Stacheldrahtlinie, die sich durch den Ensdorfer Bann zog, beseitigt. […]Ein Gefangenenlager für Franzosen

befand

sich im Fort Rauch in Saarlautern. Die Bewachung der Franzosen wurde großzügig gehandhabt. Sie arbeiteten in

den

umliegenden Dörfern vorwiegend in handwerklichen und landwirtschaftlichen Betrieben.“

[14]

Der Umgang unterscheid sich ebenfalls von dem sowjetischer Gefangener. Die Verletzten und Verwundeten wurden

zum

Beispiel ordentlich medizinisch versorgt wie der damalige Landrat von Saarlautern (NS-Name für die

Stadt/Landkreis

Saarlouis) in seinem Kriegstagebuch festhielt:

„Die Gefangenen wurden durch Berweiler und den Jungenwald abtransportiert. Ich sah sie gegen Mittag stumpf

und

müde in den Anlagen hinter dem Rathaus in Ensdorf teilnahmslos in ihren Khaki-uniformen sitzen oder liegen

[…]

Die Leichtverwundeten [Franzosen] […] wurden auf einen Verbandsplatz an einem Haus mit grünen Fensterläden

oberhalb des Dorfes, vor dem eine Gartenterrasse lag, verbunden. Schwerer Verwundete wurden mit Krankenwagen

nach dem Verbandplatz von Karlshof gebracht, ein nicht ungefährliches Unternehmen, da die Straße von

Berweiler

nach Karlshof von der Höhe von Reimeringen aus gut einzusehen war.“[15]

Der Umgang mit westlichen Kriegsgefangen stand allerdings ebenso unter gewissen Regeln. Sie durften z.B. nicht

mit

der Familie am Tisch essen, worüber sich gelegentlich aber hinweggesetzt wurde. Dass allerdings, im Gegensatz

zum

Umgang mit den sowjetischen Gefangenen, daraus Freundschaften entstehen konnten, zeigt das folgende Beispiel,

dass

der Ensdorfer Heimatforscher Lothar Osbild in Gesprächen mit Betroffenen aufgezeichnet hat:

„In Saarlautern befanden sich etwa 300 französische Kriegsgefangene. Sie hatten hier eine spartanische

Unterkunft und wurden täglich auf die einzelnen Dörfer Lisdorf, Fraulautern, Roden und Ensdorf verteilt. Die

genaue Zahl derer, die in Ensdorf gearbeitet haben, ist nicht bekannt. Die französischen Kriegsgefangenen

wurden

von dem damaligen Feldhüter Ludwig Balthasar zu Fuß – die Gefangen durften nicht in öffentlichen

Verkehrsmitteln

befördert werden – von Saarlautern bis zum Gasthaus „Saarterrasse“ in Ensdorf, heutige Saarstraße gebracht.

Von

dort gingen sie dann zu den Familien, denen sie zugeteilt waren. Die Arbeitskleidung war ihre Uniform. […]

Die

Arbeitszeit begann um 7.00 Uhr und endete um 19.00 Uhr. Essenszeiten und Ruhepausen mußten zugestanden

werden.

Das Essen am Tische der Familie war nicht gestattet, wurde aber sehr oft nicht befolgt.

Die Arbeit des Kriegsgefangenen bestand einerseits darin, daß er das Fuhrgeschäft des Familienvaters, der

zur

Wehrmacht einberufen war, weiterführte. Er fuhr Kohlen vom Saarschacht zu den berechtigten Abnehmern. Zu

seinen

Pflichten gehörten auch die Versorgung des Viehs und die Arbeiten in Stall und Hof. Andererseits war er mit

der

Aschen- bzw. Müllabfuhr um Unterdorf, unterhalb der Bahn betraut. Von seinen Angehörigen oder vom Roten

Kreuz

erhielt der Gefangene regelmäßig Zuwendungen. Sie bestanden hauptsächlich in Butter, Schokolade und

Zigaretten.

Die Schokolade verteilte er auf seinen Fuhren regelmäßig an Ensdorfer Kinder, was ihm bei diesen den

Kosenamen

„Schokoladenmusjöh“ eintrug. Ganz allgemein war der Gefangene um das Wohlergehen seiner Gastgeber sehr

besorgt.

Dies zeigte sich während des Krieges besonders bei Fliegeralarm, bei dem er der Familie immer sehr zur Hand

ging

und auch kurz nach Kriegsende, als er sich mit Erfolg für eine Transit-»Erlaubnis« von Hessen nach dem

Saarland

für Ensdorfer Personen, darunter der Familienvater seiner Gastfamilie einsetzte. Nach Kriegsende kehrte der

Gefangene in seine Heimat zurück. Den Kontakt zur deutschen Gastfamilie durch Briefe und gegenseitige

Besuche

hat er zeitlebens aufrecht erhalten.“[16]

Nach Beendigung des Westfeldzuges wurden auch viele arbeitsfähige Lothringer nach Deutschland

dienstverpflichtet.

So kam eine Reihe von französischen Zivilarbeitern nach Ensdorf. Sie wurden in den bestehenden

Handwerksbetrieben

eingesetzt, zum Beispiel in Bäckereien, bei einem Schuhmacher, bei einem Metzger und bei einem Stellmacher

[Räder

Bauer].[17]

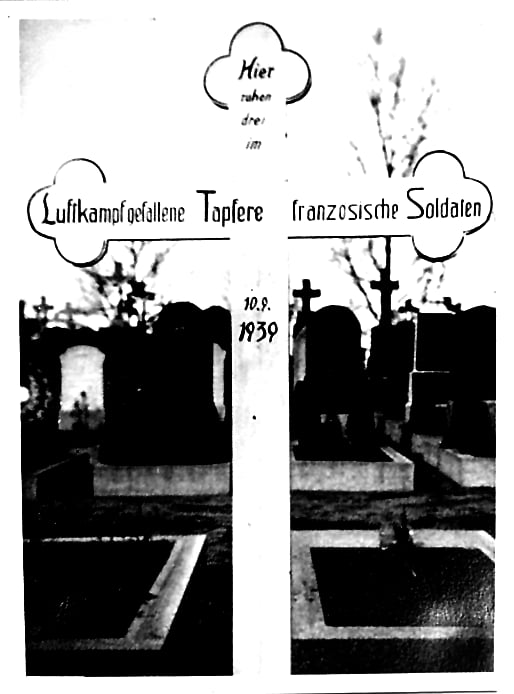

Das Ansehen französischer Kriegsgefangener war ebenfalls ein anderes als das sowjetischer Soldaten, wie an

folgendem Beispiel deutlich wird. Im ersten Kriegsmonat – die Ensdorfer Bevölkerung war evakuiert – stürzte in

der

Nähe von Ensdorf ein französisches Flugzeug ab. Die drei Insassen konnten sich nicht mehr retten. Sie kamen

ums

Leben und wurden auf dem Ensdorfer Friedhof bestattet. Das große Kreuz, das auf ihrem Grab errichtet wurde,

trug

die Inschrift: „Hier ruhen drei im Luftkampf gefallene tapfere französische Soldaten. 1939“. In der Zeit vom

10.

September 1939 bis zum 10 Mai 1940 sind auf dem Ensdorfer Friedhof mehrere gefallene oder verstorbene

französische

Soldaten bestattet worden. Von nur einem der Toten war dem Friedhofswärter der Name bekannt, von einem zweiten

war

die Erkennungsmarke gefunden worden. Am 17.10.1942 erschien auf dem Ensdorfer Friedhof eine Abordnung und grub

die

dort bestatteten französischen Soldaten aus, um sie auf einen Ehrenfriedhof zu überführen.[18]

Es sollte an dieser Stelle nicht unterschlagen werden, dass es sicherlich auch Fälle gab, bei denen im

Verhältnis

Arbeitgeber und französischer Kriegsgefangener Spannungen und Misstrauen vorhanden waren oder entstanden sind.

Diese sind sicherlich vor allem dann aufgetreten, wo Bewohner sich nur an der menschenverachtenden NS-Doktrin

orientierten. Beispiele für derartige negative Kommunikation zwischen französischem Kriegsgefangen,

Zivilarbeitern

und Ensdorfer Arbeit- und Gastgebern sind allerdings im Zuge dieser Recherchen nicht gefunden worden.

Neben französischen Kriegsgefangenen ist ein Fall eines italienischen Gefangenen dokumentiert, der allerdings

die

in Teilen lockere Behandlung westlicher Gefangener zur Flucht genutzt hat, wie der Ortspolizist Becker am

03.07.1944 notierte:

„Landwirt Peter Molter, 50 Jahre, Adolf Hitler-Straße 59, zeigt an: ‚Seit 3 Wochen habe ich einen

gefangenen

Italiener zur Hilfe in meiner Landwirtschaft. Derselbe schläft auch bei mir. Heute morgen habe ich ihn um 6

Uhr

geweckt. Nach dem Anziehen ist er in Richtung Hülzweiler im Feld entwichen. Ich konnte ihn nicht mehr

erreichen.’ Das Gefangenenlager in Saarbrücken hat Molter sofort verständigt. Der Gefangene heißt Vito

Allegretti und hat die Nr. 01854. Er ist ungefähr 1,70 m groß und hat schwarzes Kopfhaar. Bekleidet ist er

mit

2

verschiedenen Schuhen, brauner Samthose und grüner Sommerjacke, die dem Molter gehören. Er trägt entweder

ein

grünes oder ein blaues Hemd. Das Absuchen des Gemeindebannes von 8-12 Uhr war ohne Erfolg.“[8]

Französiches Soldatengrab in Ensdorf, Aufnahme 1939

Quelle: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

Verfasst von: Julia Derr, Viviana Di Liberto

Zivile

Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen in Ensdorf

Neben den sowjetischen und westlichen Kriegsgefangenen befanden sich auch zivile Ostarbeiter und

-arbeiterinnen in Ensdorf. Über ihre Identitäten, genauen Tätigkeiten und ihr Schicksal ist nichts bekannt.

Prof. Lemmes äußert sich aber im Interview über die Lage der Ostarbeiterinnen, woraus man mögliche Schlüsse

für Ensdorf ziehen kann:

Lediglich zu den Unterkünften der Arbeiter und Arbeiterinnen kann anhand zweier Polizeimeldungen Auskunft

gegeben werden. Männer waren im Gebäude der Volksschule untergebracht und wurden im Zusammenhang mit der

Reaktivierung des Westwalls zu Schanzarbeiten eingesetzt. Die Frauen waren bei der Reichsbahn eingesetzt und

wohnten wohl in einer Art Baracke auf dem Bahngelände:

Meldung vom 29.10.44

„Bei der Ausländerkontrolle am 29. 10. gegen 18 Uhr habe ich den Ostarbeiter Petro Kuleck, geboren 1923 in

der Ukraine, getroffen. Er hat sich unbefugt bei den Ostarbeiterinnen der Reichsbahn in Ensdorf aufgehalten.

Da er ohne Ausweis war, habe ich ihn vorläufig festgenommen und in der Arrestzelle untergebracht. Kuleck ist

bei den Mannesmann Röhrenwerken in Buß beschäftigt. Das (Ost-) Abzeichen trug er nicht, sondern hatte es in

der Tasche.“

Zur Kennzeichnung berichtet Prof. Fabian Lemmes folgendes:

Meldung vom 26.11.44

„Seit dem 25.11 liegt hier in der Knabenschule die 1. und 2. Kompanie des Bau-Pionier-Batl. 559.

Es handelt sich hier um zivile Ostarbeiter.

Vollständig auf sich allein gestellt, liegen die Ostarbeiter in der Schule. Sehr viele treiben sich heute

suchend im Ort herum.

Etliche haben auch versucht, in Häuser einzudringen durch offenstehende Fenster. Dieser Zustand kann hier in

Frontnähe nicht geduldet werden. Um Plünderungen zu vermeiden, habe ich die Stadtwacht aufgerufen und

Streifen eingesetzt.“[8]

Warum die zivilen Ostarbeiter und -arbeiterinnen trotz der strengen NS-Ideologie verhältnismäßig schlecht

bewacht waren, lässt sich nicht nachvollziehen. Es könnte sich in den letzten Kriegsmonaten aber schlichtweg

um Mangel an Wachpersonal wegen des Krieges handeln. Worin auch immer die Gründe zu suchen sind, vor dem

Hintergrund des Themas „Grenzen“ wurden diese für zivile Arbeiter und Arbeiterinnen offensichtlich weniger

streng gehandhabt. Erst als es um Plünderungen ging, ergriff man eine härtere Gangart.

Verfasst von: Sophie Seelbach

Bahnhofsgelände in Ensdorf, Aufnahme um 1900

Quelle: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

Das weitere

Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen

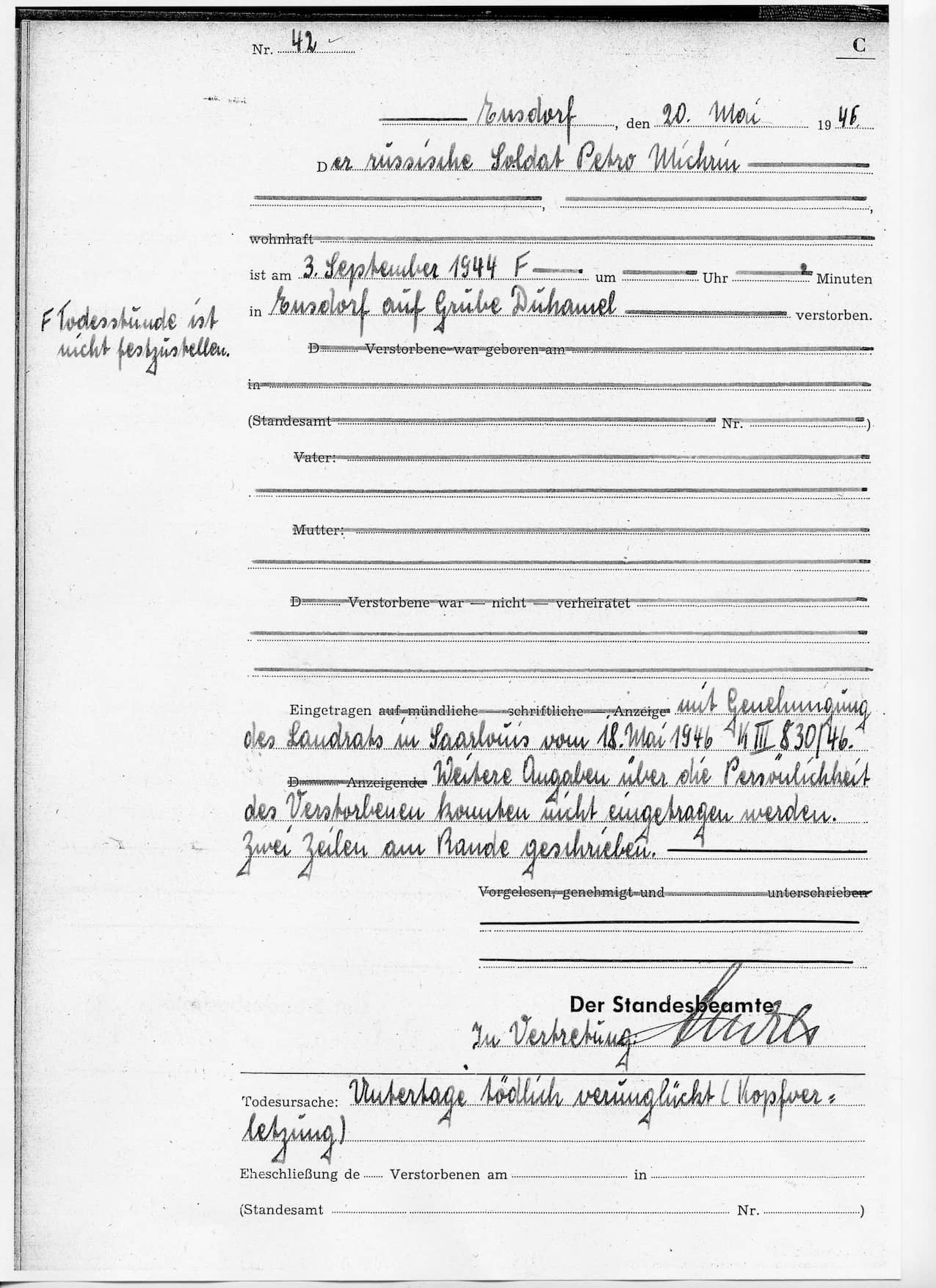

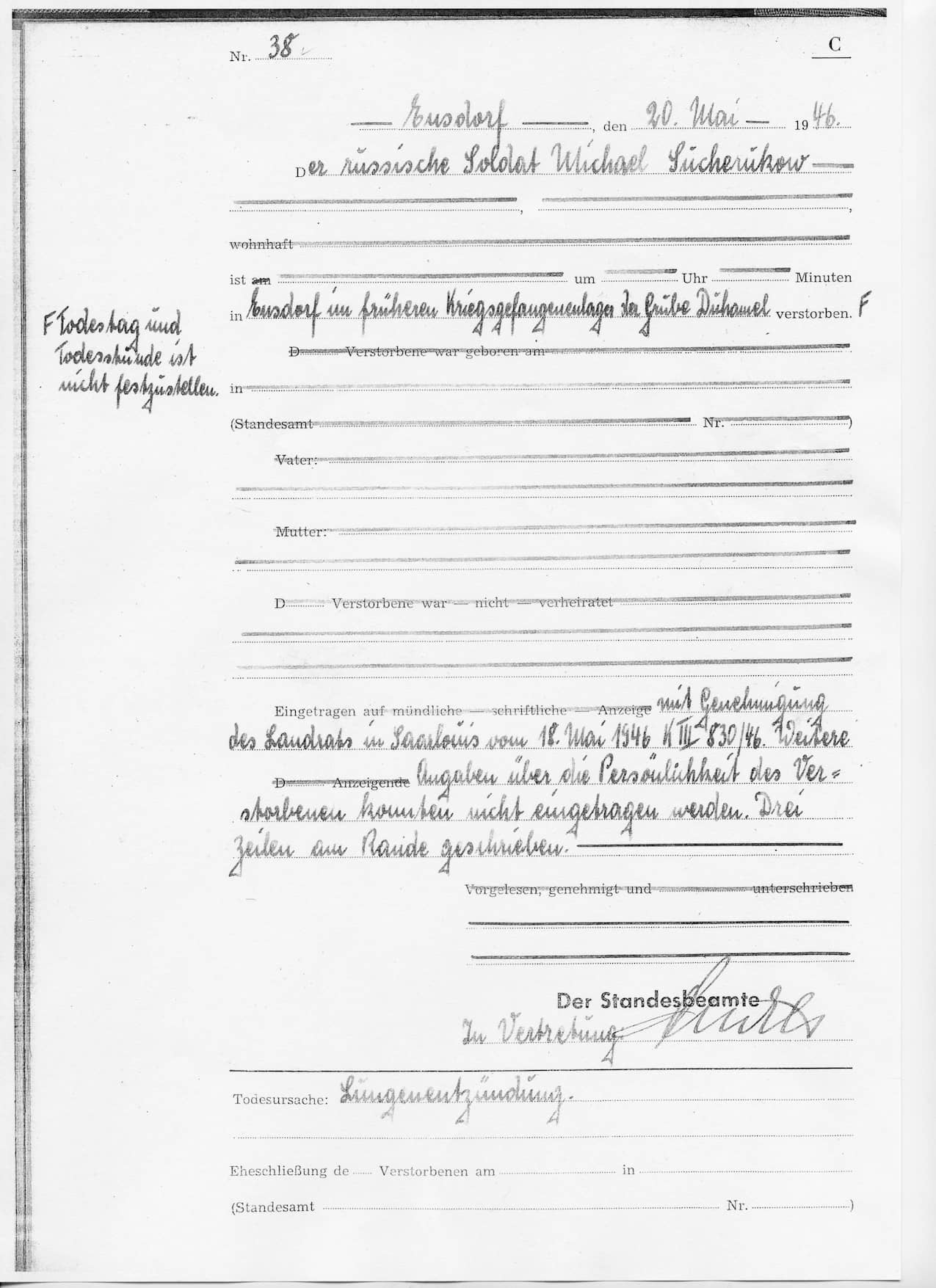

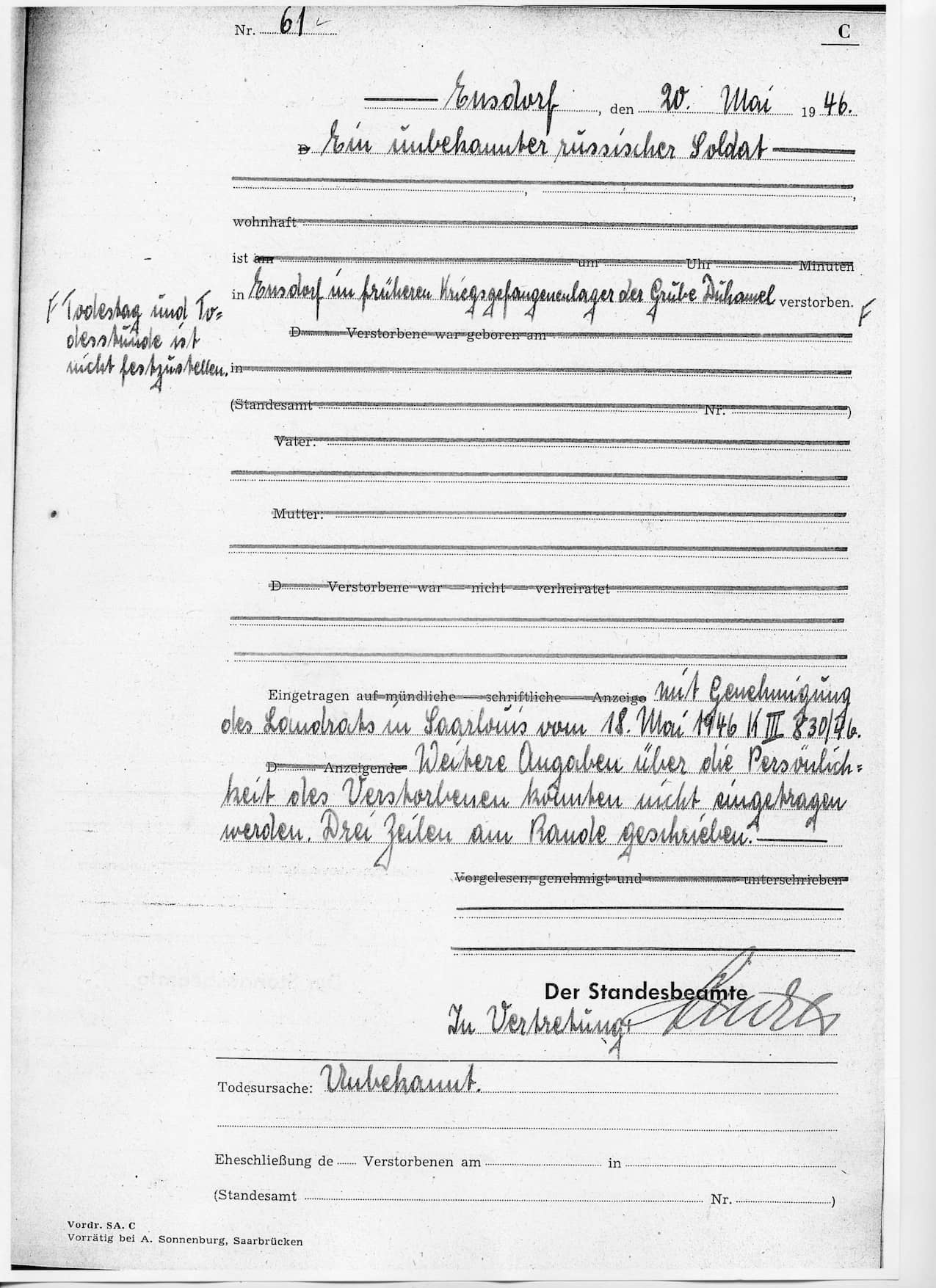

Bei wenigen Gefangenen ist bekannt, wer sie genau waren, wie lange sie inhaftiert waren und wann oder woran

sie

gestorben sind. Es ist bekannt, dass von rund 450 Gefangenen in der Zeit von 1942-1944 26 Gefangene den Tod

fanden. Mindestens 4 wurden auf der Flucht erschossen. Bei einigen wenigen ist die Todesart festgehalten. Ob

es

letzten Endes wirklich die Lungenentzündung oder ein Unfall unter Tage war, lässt sich heute kaum noch

feststellen.[19]

Der damalige Ensdorfer Bürgermeister Schmitt wusste in einem Brief vom 03. November 1945 an den damaligen

Landrat des Landkreises Saarlouis genaueres zu berichten:

„In der Gemarkung Ensdorf befindet sich in unmittelbarer Nähe des Griesborner Schachtes ein Friedhof mit 14

Grabstellen russischer Kriegsgefangener, die sich in dem Lager der Grube Saarschacht befanden. Persönliches

über diese Personen kann nur noch auf Grund der vorhandenen Aufschriften der Gräberkreuze festgestellt

werden,

da das seinerzeit bestandene Kriegsgefangenlager durch Bombenabwurf völlig zerstört worden ist und hiermit

auch sämtliche Unterlagen der Kriegsgefangenen. Auch Todesursachen können nur teilweise angegeben werden,

weil

die Unterlagen hierzu nicht mehr vorhanden sind. In persönlicher Hinsicht unterstanden die russischen

Kriegsgefangenen der früheren Wehrmacht, wogegen sie arbeitsmäßig der Grubenverwaltung unterlagen.

Die Beerdigungen sind durch die seinerzeitige Wehrmacht erfolgt. Eintragungen in ein Sterberegister der

Gemeinde wurden nicht getätigt. Außerdem befindet sich auf dem Friedhof der Gemeinde Ensdorf ein Massengrab

mit 4 russischen Kriegsgefangenen. Die Leichen wurden erst bei den Aufräumungsarbeiten im Monat April dieses

Jahres auf den Anlagen der Grube Saarschacht aufgefunden. Nach Mitteilung der Grube solle auch diese bei der

völligen Zerstörung des Lagers umgekommen sein. Persönliche Angaben über dieselben können nicht gemacht

werden.“[20]

Zu anfangs wurden die Toten noch in der Nähe des Grubengeländes der benachbarten Grube Griesborn beerdigt.

Nach

dem Krieg wurden diese allerdings auf Verfügung des Regierungspräsidenten auf den Ensdorfer Friedhof

umgebettet.[18]

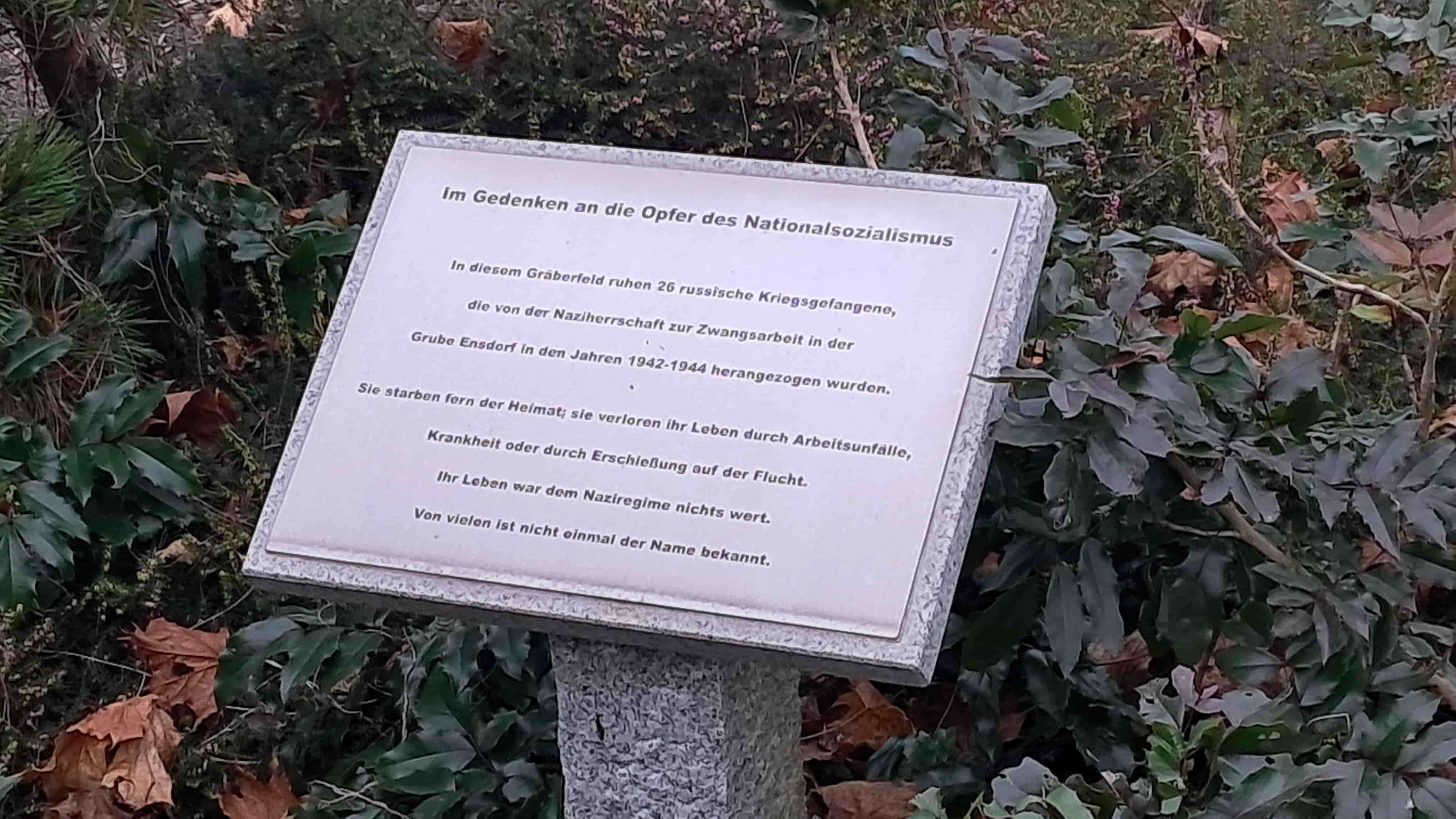

Heutzutage erinnert kaum noch etwas an das ehemalige Zwangsarbeiterlager oder das Schicksal seiner Insassen.

Allerdings finden sich immer noch die oben beschriebenen Gräber auf dem Friedhof in Ensdorf. 2017 wurde auf

Betreiben des örtlichen Gemeinderatsmitgliedes Peter Lay zusätzlich eine Gedenktafel angebracht.

Verfasst von: Leonie Borgwardt, Sophie Seelbach

Gedenktafel Friedhof Ensdorf

Quelle: Eigene Aufnahme vom 08.11.2024

Sterbeurkunde 3

Quelle: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

Sterbeurkunde 5

Quelle: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

Sterbeurkunde 7

Quelle: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

Fazit

Das Projekt zur Geschichte des Zwangsarbeiterlagers auf der Grube Duhamel in Ensdorf zeigt deutlich, wie Grenzen

in der Geschichte immer wieder gesetzt, überschritten und genutzt wurden. Die Grenzen des Lagers waren nicht nur

physisch, sondern auch ideologisch und gesellschaftlich bestimmt. Sie trennten nicht nur Gefangene von der

Zivilbevölkerung, sondern spiegelten auch die rassistische Hierarchie der Nationalsozialisten wider. Besonders

sowjetische Kriegsgefangene wurden als minderwertig angesehen und schlechter behandelt als französische oder

italienische Gefangene. Dies zeigte sich in ihren Arbeits- und Lebensbedingungen: Während Westgefangene unter

besseren Umständen lebten, wurden sowjetische Kriegsgefangene entrechtet, schlecht versorgt und im schlimmsten

Fall misshandelt.

Die vorgelegten Ergebnisse machen deutlich, dass Grenzen nicht unüberwindbar sind. Trotz strenger

NS-Vorschriften

und Überwachung gab es immer wieder Verstöße: Kontakte zwischen Gefangenen und der Bevölkerung, heimliche Hilfe

durch deutsche Bergleute oder Fluchtversuche. Zeitzeugen berichten von versteckten Lebensmittelgaben, während

andere Bewohner die Verordnungen streng befolgten oder die Misshandlungen der Häftlinge unterstützten.

Polizeiberichte belegen, dass nicht nur die Gefangenen, sondern auch die Bevölkerung durch ideologische Grenzen

eingeschüchtert und kontrolliert wurden.

Die NS-Geschichte von Ensdorf zeigt, dass Grenzen nicht nur für Schutz oder Ordnung sorgen, sondern auch zur

Unterdrückung und Kontrolle genutzt werden. Sie spiegeln gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Das Beispiel

des Lagers macht dies besonders sichtbar: Die Grenze war nicht fest, sondern wurde je nach politischer und

wirtschaftlicher Lage verändert.

Verfasst von: Juventa Boqolli

Literaturverzeichnis

Quellen:

-

Becker, Paul:

Polizeiberichte 1942-1945, Eintragung vom 06.05.1944, Gemeindearchiv Ensdorf, Bestand Polizei.

[13]

-

Both, Walter: Kontakt

mit

russischen Kriegsgefangenen (Zeitzeugenbericht), Historisches Gemeindearchiv Ensdorf,

Datum unbekannt.[11]

-

Einsatzzahlen

russischer

Kriegsgefangener im saarländischen Bergbau, in: Betriebsakten Duhamel (Ensdorf), SLA II 1 Du.

[4]

-

Informationen über

französische Kriegsgefangene, Gemeindearchiv Ensdorf, Bestand Friendhof.

[18]

-

Meuren, Heinrich: Die

Gefallenen von Ensdorf beider Weltkriege, Ensdorf 1998 [unveröffentlicht].

[19]

-

Meuren, Heinrich:

Zeitzeugenbericht im Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises „Chronik/Geschichte von Ensdorf“ am

18.10.1999, Historisches Gemeindearchiv Ensdorf.

[14]

-

Osbild, Lothar:

Bericht über

einen französischen Kriegsgefangenen, Historisches Gemeindearchiv Ensdorf.

[16]

-

Rundschreiben zur

Verpflegungssituation von Kriegsgefangenen, in: Akte Kriegsmaßnamen, SLA I9206.

[10]

-

Schlichter, August:

Behandlung russischer Kriegsgefangener im Einsatz bei der Grube Kreuzwald (Zeitzeugenbericht),

Historisches Gemeindearchiv Ensdorf,

Datum unbekannt.[9]

-

Schmitt, Franz:

Kriegstagebuch (Kopie), Historisches Gemeindearchiv Ensdorf.

[14]

-

Schmitt, Michel:

Schreiben

an den Landrat vom 03.11.1945, Gemeindearchiv Ensdorf, Bestand Friedhof.

[20]

-

Schmitz, Maria:

Zeitzeugenbericht über französische Zivilarbeiter, Historisches Gemeindearchiv Ensdorf.

[17]

-

Schreiben ans Bergamt

Saarbrücken Ost, in: in: Akte Kriegsmaßnamen, SLA I9206.

[12]

Literatur:

-

Bischof, Günter;

Karner,

Stefan; Stelzl-Marx, Barbara (Hrsg.): Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges,

München 2005.[2]

-

Gemeinde Ensdorf

(Hrsg.):

Ensdorfer Grubenstollen, Russenlager, in: Geschichte Ensdorf/Saar,

Nr. 2 2022, S. 6-13.[8]

-

Haager

Landkriegsordnung, in:

RGBl, 1910.[5]

-

Krämer, Hans-Henning &

Plettenberg, Inge: Feind schafft mit… Ausländische Arbeitskräfte im Saarland während des Zweiten

Weltkrieges, Ottweiler 1992.[3]

-

Kundrus, Birthe:

„Verbotener

Umgang“, in: Katharina Hoffmann / Andreas Lemback (Hrsg.): Nationalsozialismus und Zwangsarbeit in der

Region Oldenburg,

Oldenburg 1999, S. 149-170.[7]

-

Verordnung über den

Umgang

mit Kriegsgefangenen, in: RGBl. I,

1940.[6]

-

Zwangsarbeit, in:

https://www.zwangsarbeit-archiv.de/zwangsarbeit/zwangsarbeit/zwangsarbeit-begriffe/, Zugfriff am

28.01.2025, 14:00.[1]

Bildquellen:

Alles nicht einzeln aufgeführte Bildmaterial stammt aus dem historischen Gemeindearchiv Ensdorf und wurde uns

von der Gemeinde Ensdorf zur Nutzung und Veröffentlichung überlassen. Gleiches gilt für die hier abgebildeten

Sterbeurkunden. Sie stammen aus dem Bestand Friedhof des Standesamtes der Gemeinde Ensdorf.

Bildquellen, der im Video verwendeten Bilder:

-

Ensdorfer Schwimmbad: Historisches Gemeindearchiv Ensdorf

-

Westbefestigungen, in:

https://stiftung-westwall.rlp.de/fileadmin/_processed_/2/2/csm_Westbefestigungen_DGM_3929e4d2bf.jpg,

Zugfriff am

23.02.2025, 19:00.

-

Gefangenenlager, in:

https://www1.wdr.de/stichtag-april-zweitausendzwanzig-100~_v-gseapremiumxl.jpg, Zugfriff am

23.02.2025, 19:00.

-

Gefangenenlager (Unterkunft), in:

https://img.sparknews.funkemedien.de/401242823/401242823_1682449378_v16_9_1200.jpeg, Zugfriff am

23.02.2025, 20:00.

-

Bergmänner, in:

https://heimkehr1956.de/app/uploads/2016/11/Bergmaenner.jpg, Zugfriff am

23.02.2025, 20:00.

-

Baracken, in:

https://www.hdbg.de/dachau/bilder/der-weg-der-haeftlinge/05-Baracken/05_01_det.jpg, Zugfriff am

23.02.2025, 20:00.

Entwicklung der Webseite: Jacob Hildebrandt